Le saviez-vous ? Le nombre de bébés qui naissent chaque jour en France n’est pas homogène. Selon les mois de l’année, voire les jours de la semaine, le nombre d’accouchements varie grandement, et le 23 septembre est régulièrement le jour de l’année où il y a le plus de naissances. Tout simplement parce que cette date se situe pile 265 jours après le jour de l’an, soit la durée de gestation moyenne chez l’humaine.

Pourquoi tant de conceptions le jour de la Saint-Sylvestre ? D’abord parce que c’est une période où les couples sont souvent réunis et disponibles. Il y a d’ailleurs pas mal de naissances — en France et dans de nombreux autres pays — sur les jours qui encadrent le 23 septembre, preuve que la période des congés de fin d’année est propice aux rapprochements sous la couette.

Quasiment deux fois plus de conceptions pendant le Nouvel An

Les conceptions donnant lieu à une naissance vivante sont presque deux fois plus nombreuses ce jour-là que tout autre jour de l’année. Les couples cherchant à concevoir (donc non utilisateurs d’une méthode contraceptive) sont alors probablement plus nombreux à être réunis. De ce fait, et aussi en raison des circonstances, ils sont plus nombreux à avoir des rapports sexuels au moment de la Saint-Sylvestre.

S’ajoute à cela une moindre vigilance contraceptive pour les autres. Le nombre d’IVG (interruptions volontaires de grossesses) pour des grossesses démarrées ce jour-là est en effet trois fois supérieur à celui d’un jour normal. Cela dit, un nombre important de conceptions du Nouvel An, même si elles ne sont pas programmées, sont désirées et expliquent l’excédent de naissances fin septembre.

Arnaud Régnier-Loilier et Jean-Marc Rohrbasser, chercheurs à l’Ined, dans le rapport Y a-t-il une saison

pour faire des enfants ? paru en 2011

En plus de ce pic autour du 23 septembre, le mois de la rentrée est d’une manière générale le deuxième mois de l’année où il y a le plus de naissances, derrière le mois de juillet et avant les mois d’août et d’octobre.

Pourtant, si on demande aux mères qu’elle est la meilleure période pour accoucher, elles auraient plutôt tendance à plébisciter le printemps. Alors comment expliquer cette saisonnalité des naissances ? Et surtout, comment a-t-elle évoluée dans le temps ?

La saisonnalité des naissances s’est inversée en un siècle

Commençons d’abord par préciser que le pic des naissances ayant lieu pendant l’été et au début de l’automne est bien moins marqué que les pics qui existaient au XIXᵉ et XXᵉ siècles.

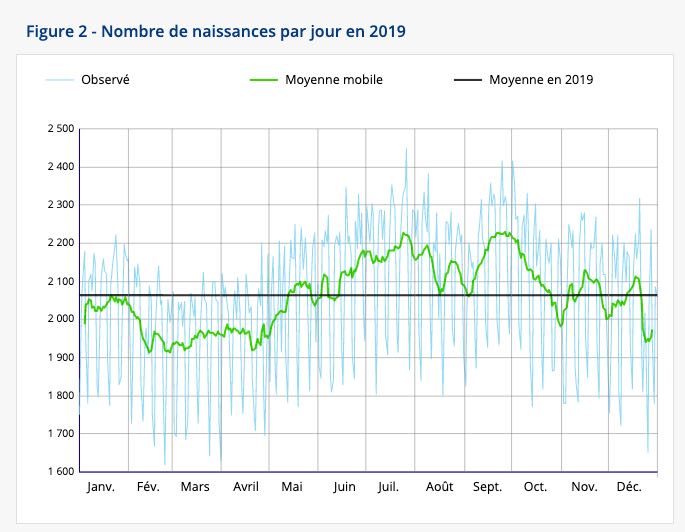

Dans les années récentes, le pic des naissances a lieu entre juillet et octobre, mais il est bien moins prononcé qu’auparavant : en moyenne entre 2010 et 2019, les naissances de juillet ne sont supérieures que de 5 % au nombre des naissances attendues s’il naissait autant d’enfants chaque jour de l’année, contre un pic de 10 % en mai dans les années 1970.

Sylvain Papon, statisticien, dans un rapport de l’Insee datant de 2020

En un siècle, la saisonnalité des naissances s’est en réalité quasiment inversée. Depuis les années 1850 et jusqu’au milieu du XXe siècle, les naissances étaient plus nombreuses entre février et avril. Le pic annuel s’est ensuite décalé au printemps pendant le baby boom, puis à l’été dans les années 1990/2000.

Pour analyser cette saisonnalité des naissances, il faut à chaque fois repartir neuf mois en arrière au moment de la conception.

La célébration du carême, période pendant laquelle les relations sexuelles étaient découragées, correspondait au déficit des naissances de l’automne et la période de l’avent, avec le creux des naissances de fin d’été, bien que les écarts dus à cette seconde période se résorbent au début du XXᵉ siècle.

Le pic observé de février à avril correspond alors à la fois aux conceptions de la fin de la période du carême, mais également à la période où les mariages étaient davantage célébrés. À une époque où avoir un enfant hors mariage était rare, le premier enfant était souvent conçu dans les mois suivant l’union.

Sylvain Papon, statisticien dans un rapport de l’Insee datant de 2020

Pourquoi y a-t-il eu plus de naissances au printemps au XXe siècle ?

Cet impact de la religion catholique et de la célébration des mariages a eu tendance à s’estomper au fil du temps. Et au XXe siècle, d’autres éléments entrent en ligne de compte pour expliquer la saisonnalité des conceptions (et donc des naissances).

Le surplus de naissances au printemps coïncide avec des conceptions durant l’été, or depuis l’instauration des congés payés en 1936, la plupart des Français prennent leurs congés en juillet ou en août. La saisonnalité des naissances serait ainsi « déterminée » par le rythme saisonnier de la vie économique du pays.

La légalisation de la contraception en 1967 (loi Neuwirth) et le développement rapide de l’usage de la pilule ont offert la possibilité aux couples de choisir le moment auquel avoir leurs enfants. Le printemps pouvant être perçu comme une période plus agréable pour accoucher, le surplus de naissances à cette saison serait ainsi le résultat d’une stratégie de la part des couples.

Arnaud Régnier-Loilier et Jean-Marc Rohrbasser, chercheurs à l’Ined, dans le rapport Y a-t-il une saison

pour faire des enfants ? paru en 2011

Pourquoi le pic de naissances s’est-il décalé à l’été ?

Le pic de naissances s’est progressivement décalé du printemps à l’été entre les années 1970 et aujourd’hui. Un décalage qui reste en partie sans explication puisque les souhaits des couples (accoucher au printemps) et le contexte économique (grandes vacances en juillet-août) n’ont pas changé.

Une des raisons de cette évolution pourrait être la baisse de la fertilité et le fait que les couples n’ont pas toujours conscience qu’une grossesse peut mettre quelques mois à arriver. En stoppant leur contraception en juillet ou en août, ils n’obtiendraient finalement une naissance qu’un an plus tard, soit au bout de trois-quatre mois d’essais.

Cette hypothèse paraît confirmée par l’observation des mois durant lesquels les couples cessent d’utiliser une contraception : ils sont proportionnellement plus nombreux à le faire en juillet ou en août, occasionnant davantage de naissances à l’automne (et non au printemps) en raison de ce délai pour concevoir.

Arnaud Régnier-Loilier et Jean-Marc Rohrbasser, chercheurs à l’Ined, dans le rapport Y a-t-il une saison

pour faire des enfants ? paru en 2011

Autre piste d’explication : le réchauffement climatique et les fortes chaleurs de l’été qui pourraient freiner les rapprochements sous les draps.

Le déficit d’enfants conçus en été peut s’expliquer par des modifications comportementales, en lien avec des températures extérieures durablement très élevées. Cette dernière hypothèse semble confirmée par les baisses plus importantes du nombre de naissances observées neuf mois après les dernières importantes canicules : mai-juillet 1976, juillet 1983 et août 2003.

Sylvain Papon, statisticien dans un rapport de l’Insee datant de 2020

L’impact du Covid sur les naissances en 2021

On ne saura que le 1er janvier 2022 quel a été officiellement le jour et le mois où il y a eu le plus de naissances en France en 2021, mais il est probable que juillet et septembre soient dans la course, même si la pandémie de Covid-19 a pu temporairement rebattre les cartes.

Le premier confinement du printemps 2020 avait en effet entraîné une chute des naissances en France l’hiver dernier, avant qu’il y ait un petit boom en mars et avril 2021, correspondant aux conceptions à la sortie du premier confinement. D’après l’Insee toutefois, le niveau des naissances en juillet 2021 avait retrouvé celui de l’année précédente.

Reste à savoir si la Saint-Sylvestre 2020 a été suffisamment festive pour favoriser les rapprochements et projets de parentalité aboutissant à un pic des naissances ce jeudi 23 septembre 2021. On prend les paris ?

À lire aussi : 4 chiffres intéressants sur la démographie et les familles françaises

Crédit photo : Luma Pimentel / Unsplash

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.

Les Commentaires