Cet article évoque des violences sexuelles.

Il révèle aussi en partie l’intrigue du film De l’or pour les chiens.

De l’or pour les chiens est le premier long-métrage d’Anna Cazenave Cambet. Diplômée de la Femis depuis 2017, la réalisatrice a dû faire face à de nombreux obstacles avant de voir son film diffusé : la crise sanitaire, les confinements et la fermeture des cinémas ont en effet retardé de plusieurs mois sa sortie en salle, initialement prévue le 25 novembre 2020… Si vous ne saviez pas quoi aller voir depuis la réouverture, considérez cet article comme une proposition (comprendre incitation).

De l’or pour les chiens, labellisé pour la semaine de la critique 2020, n’est pas la première réalisation d’Anna Cazenave Cambet : elle avait déjà remporté la Queer Palm du court-métrage en 2016 pour son film Gabber Lover. Rien que ça, oui ! Un parcours prometteur, donc, qui a fortement attisé notre curiosité quant à ce premier long.

De l’or pour les chiens n’est pas le coming of age movie auquel vous vous attendez

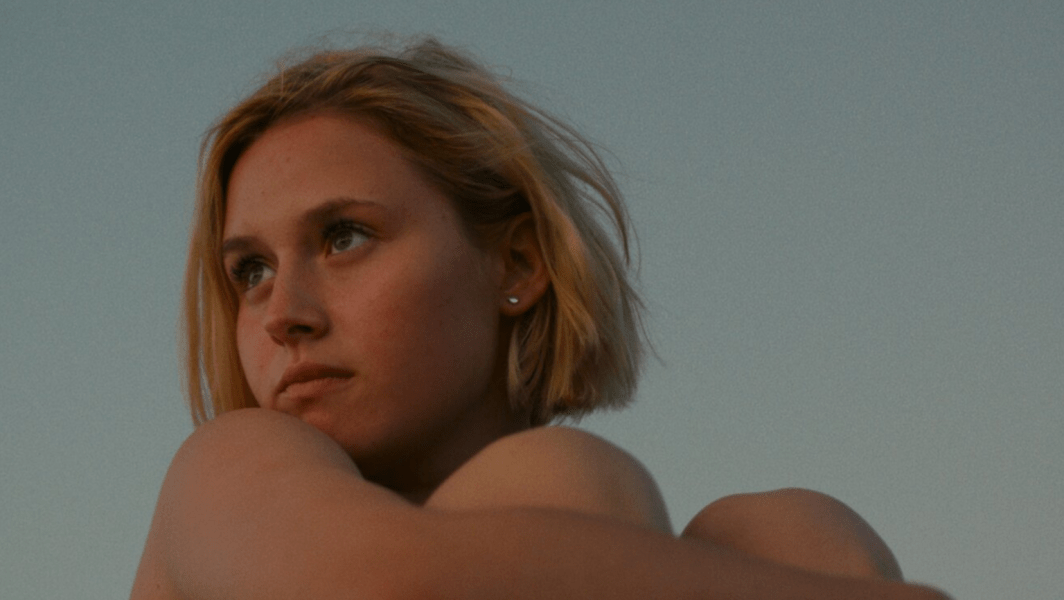

On rencontre Esther, jeune femme à l’aube de ses 17 ans, qui finit sa saison dans les Landes. Elle vend des glaces, ne parle pas beaucoup, participe de loin aux soirées sur la plage, et s’apprête à dire au revoir à Jean, avec qui elle entretient une relation amoureuse. Tout prête à penser que nous assisterons, durant les prochaines minutes, au déroulé typique du teen movie qui nous rend nostalgiques des étés de notre adolescence.

Mais il n’en est rien : De l’or pour les chiens, sous ses faux airs de film pour ado, est un conte initiatique dans lequel Esther aspire à nous raconter son histoire, celle qu’elle décide de vivre et de tracer durant son voyage, et non celle que son entourage tend à relater à sa place.

Cette histoire, Esther nous la raconte par la route, l’aventure : après le départ de Jean, elle décide de prendre le large pour le rejoindre à Paris. La jeune femme l’aime, se projette avec lui, imagine déjà vivre à ses côtés pour les mois à venir. Mais son arrivée dans la capitale ne coïncidera qu’avec le rejet explicite du jeune homme à son égard, la condamnant à errer, seule, le temps d’une nuit…

La deuxième partie du voyage commence. Esther flâne dans les rues, danse dans un bar, pleure à l’arrière d’un taxi. Elle arrive finalement devant les portes d’un monastère qui l’accueillera pour les jours, semaines, mois à venir. Le film prend un tout autre aspect : les jours se ressemblent, les couleurs tendent vers le noir et le blanc, la symétrie se calque à l’image, le rythme devient cyclique.

Esther partage le quotidien des Soeurs jusqu’au plan final, et entre tout particulièrement dans la vie de l’une d’entre elles, envers qui elle éprouve une attraction, une fascination réciproque : Soeur Laëtitia.

De l’or pour les chiens nous incite à lire entre les lignes. Certaines scènes sont explicites, mais parfois incomprises, notamment le viol subi par Esther, qui se raconte autrement que par la violence, et qui n’apparaît pas comme tel aux yeux de nombreux spectateurs. La relation entre Esther et Soeur Laëtitia est indéfinie, incertaine. La « passivité » supposée d’Esther agace, interroge.

Que doit-on voir, comprendre ? Pourquoi Esther provoque-t-elle certaines réactions, et pas d’autres ? Que nous racontent son voyage, ses découvertes, son récit ? Nous avons rencontré Anna Cazenave Cambet pour qu’elle réponde à toutes ces questions !

Anna Cazenave Cambet : « Qu’est-ce que la féminité, sinon une question extérieure à soi-même ? »

Madmoizelle : Le coming of age présent dans votre film est très étonnant. Il se fait dans un couvent, donc un lieu où la sexualité est absente. C’est plutôt inhabituel : en temps normal, les jeunes filles, les adolescentes, dans la manière dont elles sont représentées, s’affichent justement à travers leur sexualité. Avez-vous remarqué dans le cinéma actuel un problème de représentation de la sexualité des jeunes filles, qui vous aurait fait prendre un chemin différent ?

Anna Cazenave Cambet : Bien sûr. Et avant ça, en dehors du cinéma, il y a un problème de représentation de la sexualité, de ce qu’on pourrait dire être une « identité féminine », même si c’est quelque chose en quoi je crois moyennement. Mais dans le cinéma, bien sûr : je fais partie d’une génération de femmes biberonnée à des films qui sont des regards masculins posés sur des récits d’émancipation de jeunes femmes — lesquelles, donc, ne s’épanouissent, ne se révèlent à elles-mêmes que par leur accès à une sexualité. Qui est une sexualité hétéro, souvent avec un homme plus âgé qu’elles. Et qui en aucun cas ne me semble être proche de la réalité.

Je crois très fort à la puissance du cinéma sur la représentation de nouveaux récits, et de possibilités de raconter des histoires qui ont finalement été très peu prises en charge — du fait même de la structure du cinéma, de ce milieu, de qui a eu accès à la fabrication du cinéma. Et surtout, même quand on a accès à en faire, et qu’on est une femme, une femme qui se pose des questions féministes, on est quand même très empêchée pour accéder à la possibilité de faire un film.

Donc, bien sûr, en écrivant le personnage d’Esther, je voulais dire qu’elle a une sexualité qui est préalable au film, qui est préexistante, comme ça on s’en débarrasse. Après, la sexualité qu’elle a est comme elle est. J’ai un regard dessus, vous avez un regard dessus, les spectateurs ont un regard dessus. Mais une fois qu’elle est dite, on peut, avec elle, cheminer pour découvrir ce qu’elle est par ailleurs. Parce qu’une femme n’est pas que sa sexualité.

Votre choix d’avoir fait du personnage d’Esther une jeune femme qui répond, qui correspond au regard que les hommes, et sa mère instinctivement, posent sur elle (le fait d’être une personne sexualisée, sexuelle) vient de là ?

Je pense qu’Esther essaye de répondre à toutes les injonctions qu’elle subit. Elle a une bienveillance et une volonté de bien faire totale, et on la caractérise par sa représentation physique, par ce qu’elle est supposée provoquer aux hommes. Moi je me raconte que depuis très jeune, depuis qu’elle est formée, on la ramène à ça. Donc elle a fini par y correspondre. En tout cas, elle a fini par essayer d’y correspondre.

On voit bien qu’elle ne correspond à pas grand-chose en fait, qu’elle a très peu de codes. Même du côté de la femme sexuée : elle n’est pas maîtresse de cette situation, elle n’est pas dans une puissance par rapport à sa sexualité. Elle pourrait l’être, mais elle ne l’est pas. Elle est juste dans la réflexion.

Pour travailler la scène d’ouverture, qui est une scène de sexe, je lui disais : « Je pense que tu mimes ce que tu penses être ce qu’il faut faire ». Donc elle a une façon de positionner ses bras, de travailler sa respiration qui est très en lien avec ça : elle joue cette séquence, littéralement. Je voulais qu’elle la joue, je voulais qu’elle puisse coller à ce qu’elle pense être le désir de son partenaire à ce moment-là. Et c’est d’ailleurs la seule sexualité qu’elle a, Esther. C’est une sexualité du mime de l’injonction à être femme, à être une jeune femme, à être désirable.

D’où vous vient la fascination d’Esther pour Soeur Laëtitia, cette jeune religieuse qui a fait vœu de silence ? Est-ce que ça a un lien avec cette sexualité, avec le fait que Esther soit une jeune femme ingénue et silencieuse ?

C’était important pour moi dans le film de ne pas définir leur lien. Je disais à Tallulah Cassavetti, qui joue Esther : « Tu voudrais être elle, tu voudrais être sa sœur, sa meilleure amie, son amoureuse, tu voudrais tout avec cette personne ». Il y a quelque chose de l’ordre de la fascination, et de l’espace qu’elle lui donne en la rencontrant, du fait que c’est une personne qui ne parle pas, et qu’on ait un personnage d’Esther qui parle très peu, parce qu’on ne l’écoute pas.

Je voulais créer cette espèce de rapport de miroir, qui est un rapport assez complexe.

Il y a les financements aussi : certains voulaient absolument savoir si c’était une relation lesbienne, s’il allait se passer un truc entre elles. Je tenais à ne pas statuer là-dessus pour plusieurs raisons : déjà, ce n’est pas mon histoire de raconter que dans les monastères, les couvents de soeurs, il y a forcément des relations lesbiennes. Ça me dépasse un petit peu d’être aussi simple. Ensuite, à titre personnel, à titre militant, ça m’intéresse d’écrire des histoires d’amour qui ne sont pas genrées, qui ne sont pas claires.

Est-ce qu’Esther est hétéro ? Est-ce qu’elle devient lesbienne à la fin du film ? En fait, moi je m’en fous. Et je m’en fous dans ma vie. Je trouve qu’il est temps d’écrire des personnages qui ont une identité sexuelle fluide. Je pense que si on a envie d’y voir une histoire d’amour entre deux femmes, on la voit. Et si on a envie d’y voir autre chose, on le voit aussi, ça me va très bien.

Pourquoi avoir fait le choix de passer par le sang pour matérialiser le premier contact, l’étreinte très spontanée entre Sœur Laëtitia et Esther, dans la scène où la sœur soigne la jeune femme après qu’elle s’est coupée ?

À l’écriture, c’était plus par la douleur. Ça m’intéressait de passer par la douleur, par un rapport qui ne pouvait être que douloureux. Après bien sûr par le sang, on approche quelque chose de la question des fluides, la question de l’intime. Et puis aussi parce que le sang entre femmes, pour moi c’est quelque chose de noble, pas de repoussant. Donc l’idée qu’elle veuille toucher le sang de l’autre me séduisait assez. Et puis, évidemment , il y a la question des stigmates : on est dans un lieu religieux, elle s’ouvre la main.

Disons que tous les symboles étaient un peu réunis pour écrire cette scène. Mais il y avait vraiment la volonté de partager quelque chose de très fort, qui soit hors plaisir, je pense. Donc la douleur s’y prêtait bien.

Une seule scène paraît irréelle dans le film : celle où Esther avance, somnambule, vers l’hôtel de la Sainte-Vierge, avec les cierges allumés. Puis il y a un plan sur elle, allongée et endormie en nuisette au pied de la Vierge, et sur Soeur Laëtitia qui la contemple en souriant avant que les autres sœurs accourent. C’était un moyen pour vous de signifier Esther comme étant l’épreuve de Soeur Laëtitia ?

Cette scène a plusieurs raisons d’être. La première qui me vient n’est pas la première à laquelle on accède : moi je me suis raconté qu’Esther est sensible au beau. Ce que je ne voulais pas, c’est que ce soit une épiphanie mystique. À aucun moment je ne me raconte qu’elle est touchée par une grâce divine. Esther n’a pas de rapport à Dieu, il n’y a jamais un moment où elle a un rapport à Dieu. Donc c’était important de jouer sur cette scène.

Alors on joue sur le code du genre : elle fait un peu peur au départ, cette séquence. On se dit « mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? ». Les codes du somnambulisme, la référence à Argento qui peuvent nous ramener à d’autres choses qui n’ont rien à voir avec le film… C’est pour ça notamment, je pense, que vous dites qu’elle est un peu irréaliste et c’est vrai.

Et puis après, je me racontais qu’elle était attirée par cet endroit, en tout cas que cet endroit l’attirait à elle, parce que c’est un endroit de grande beauté. Et parce que c’est un endroit de grande féminité : c’est quand même cette Vierge. Et puis, effectivement, elle s’offre à la vue de toutes, elle est sur le passage à la sortie du dernier office du jour, et il y a quelque chose où c’est une rencontre possible entre elles.

Elle a une crise de fièvre ; ça m’intéressait aussi, ces codes-là des femmes possédées, des femmes lubriques, qui ramènent la fièvre dans un endroit où plus personne ne brûle.

Les codes visuels représentés dans le couvent sont intéressants à voir. Le rythme cyclique, comme une ritournelle, les couleurs dans le noir et blanc, les textes bibliques répétés, la symétrie à l’image, la mise en exergue de deux personnages silencieux… L’entrée dans le couvent est une rupture définitive, totale, jusqu’à la fin du film. Qu’est-ce que cette rupture signifie pour vous dans le film, que voulez-vous marquer ? De quels codes vous êtes-vous inspirée, dans quels films, inspirations, avez-vous puisé pour recréer ça ?

Il y a plusieurs choses : une partie du scénario, je l’ai vraiment écrite lors d’une retraite dans un monastère. J’avais besoin de m’y plonger de manière concrète, car ce n’est pas du tout un univers que j’ai connu dans ma vie personnelle.

Je dirais que j’ai voulu coller à l’écriture, mais aussi dans la mise en scène, à quelque chose de très semblable sur la manière dont ça se passe. Comment on découpe les journées, la place du silence, le rapport au rythme qui est très différent de la vie qu’on mène à l’extérieur, qui oblige au ralenti. J’avais besoin de ça, et j’avais besoin d’un refuge pour mon personnage, d’un lieu où atterrir, d’un repas.

Quand Esther entre dans le réfectoire, elle y rentre en claquant la porte. Je lui disais « Tu dois entrer là comme un oiseau entre par la fenêtre, il faut que tu crées cette agitation-là, cette rupture, cet effet un peu magique : quand un oiseau entre dans une maison, à la fois c’est la panique et à la fois c’est très beau. »

C’est la direction que je lui avais donnée : c’est l’oiseau qui va venir agiter le monastère

Niveau références, j’en avais vraiment une : Thérèse, d’Alain Cavalier, qui un film majeur pour moi, même si sur plein de points il ne ressemble absolument pas à De l’or pour les chiens. C’est un dispositif particulier, Thérèse : c’est un film fait sur plateau, avec des feuilles de décors, pas vraiment de pièces entières. Si on joue une scène de cuisine, et bien on met un îlot central de cuisine, et puis derrière il y a un fond bleu peint. Chez Cavalier, le monastère est dématérialisé pour être au plus près des émotions de son personnage. Mais dans la rigueur des cadres, dans le rapport au silence, de comment il filme ses personnages, c’était une référence majeure pour le monastère.

Qu’est-ce qui vous a fait dire « c’est elle qu’il me faut » chez Tallulah Cassavetti ? Nous avons cru comprendre qu’il y avait une scène de danse, en nuisette trop petite et grosses chaussures ?

Dès le début, elle s’est démarquée, Tallulah. Elle était très différente des autres profils qu’on pouvait rencontrer, et très différente du personnage d’Esther aussi.

Il y avait un doute : chaque fois que je la voyais sur des tours de casting, je me disais que je la trouvais merveilleuse, et en même temps je me demandais « Est-ce que c’est vraiment Esther ? Est-ce que je vais pouvoir l’amener sur ce personnage ? ».

Et puis à un moment du casting, j’ai demandé aux jeunes actrices de mettre une musique de leur choix et de danser juste pour elles, comme si elles dansaient dans leurs chambres et qu’elles se trouvaient très belles. Mais il fallait que ce soit quelque chose de très intime, une démarche de « je me fais kiffer moi ».

Ça a été un moment du casting très compliqué, car j’ai eu tout un tas de très jeunes femmes qui ne dansaient que pour moi, et qui dansaient selon des codes très normés de la culture hétéro, de « c’est quoi de danser pour un homme ? ». Jusqu’au point d’avoir une des comédiennes qui m’a fait une sorte de lapdance où je ne savais vraiment plus où me mettre, parce que ce n’était vraiment pas la consigne ! Je me retrouvais dans un Tarantino… Je dis ça en aucun cas pour être humiliante, ou pour être jugeante. Ce que je voyais juste, c’est qu’elle avait déjà intégré malgré son jeune âge ce qu’elle pensait être les codes du casting. Et elle avait raison d’ailleurs : pour beaucoup de metteurs en scène, mecs essentiellement, mais meufs y compris, on va venir chercher ça chez elle.

Moi j’ai passé une après-midi comme ça, à recevoir les filles qui me faisaient des numéros d’hétérosexualité, et je suis restée un peu interdite.

Et puis Tallulah est rentrée dans la pièce, elle a mis un son techno, et elle n’a dansé que pour elle. Elle dansait avec une espèce de puissance. Ce qui m’a émue, c’est que quand je lui dis « danse pour toi en te sentant belle », ce qu’elle met en avant c’est la puissance, être une femme forte. Même dans les mouvements de ses bras, il y avait quelque chose qu’on pourrait qualifier d’androgyne, mais « androgyne » au sens de : ce que c’est de danser d’une façon féminine.

Ça m’a vraiment émue, je me suis dit « on va pouvoir enclencher ensemble un discours, une discussion autour de la sexualité, de la représentation, du consentement, de comment on grandit ». Car elle était très jeune, elle n’avait que 16 ans et demi. Ça a ouvert des points, alors j’ai su : on est sûres que c’est elle.

Pourquoi avoir choisi de faire constamment subir ou choisir à Esther des actes de dépossession au court du film : son consentement, sa chambre, le sable dans son sac, son chat, son collier qu’elle dépose volontairement à la porte de Soeur Laëtitia, Soeur Laëtitia elle-même, et à la toute fin du film ses habits ?

« Parce qu’elle n’a pas besoin de ça. »

C’est la première réponse qui me vient. Esther, c’est un personnage de jeune femme qui peut beaucoup agacer — beaucoup agacer certaines femmes en particulier. Plus je présente le film, plus je me confronte à ça, et plus ça me passionne. Parce que ce qui est mis en avant c’est sa prétendue passivité. Or, pour moi, Esther n’est pas du tout un personnage passif.

Une dame dernièrement, en débat, à répondu de façon un peu violente, et c’était très joli : « Mais attends, Esther elle traverse l’autoroute ». Et c’est vrai qu’Esther traverse l’autoroute ! C’est un personnage qui est inarrêtable. On peut la déposséder de tout un tas de trucs, c’est-à-dire de choses très violentes, comme ce qu’on fait de son corps ou de son consentement. Mais c’est un phénix, elle renaît éternellement.

J’aimais bien l’idée qu’elle trouve sur sa route des choses, des gens, des animaux à aimer, qu’on n’arrête pas de les lui retirer, mais elle est vraiment au-dessus de ça. Elle est inépuisable, sa capacité d’amour. Lorsqu’elle rencontre des personnes qui peuvent être dogmatiques, que ce soit dans la religion ou à travers leur masculinité, elle en a suffisamment sous le pied pour renaître.

Alors oui on lui prend des choses, mais elle les donne. Sauf pour la séquence de viol — qui, c’est important de le dire, est vraiment une séquence de viol. Mais sinon, toutes les autres séquences, que ce soit avec les gens, avec l’histoire de la bouteille de sable, elle a toujours quelque chose à donner. Ça m’intéressait de me dire qu’elle était en avance sur les autres.

Et quand j’ai des spectatrices, en particulier, qui me disent « moi elle m’a vraiment agacé parce qu’elle était très passive », je viens questionner la bienveillance, au nom du féminisme et du militantisme :

« Mais pourquoi une jeune femme qui te paraît débordée, passive, en difficulté, va t’énerver ? Comment ça se fait que chez toi ça ne fasse pas appel à de l’empathie, de la bienveillance, de la tolérance, à une envie que ça aille mieux pour elle ? »

Donc ça m’intéressait beaucoup de me dire qu’on allait créer un personnage qui ne nous donne pas toutes les clés de pourquoi elle réagit de telle manière, pourquoi elle accepte certaines choses. De la même manière que ça m’intéressait d’écrire un personnage qui n’avait pas une identité sexuelle définie, qu’on ne sortait pas en disant « ah bah c’est bon, elle a baisé la Sœur ». On sort aussi en disant « tiens, quel drôle d’oiseau, quelle drôle de capacité à toujours se remettre, à ne jamais en vouloir aux autres ». Elle ne porte pas de rancœur, elle aurait mille occasions d’être en colère, mais ce n’est pas son moteur.

En soi, Esther me paraît bien plus forte, que moi déjà, et de tout un tas de personnes que je rencontre.

On remarque que les personnages secondaires sont tous de passage. Dans beaucoup de coming of age movies, le personnage principal a souvent un ou une meilleure amie. Esther n’a personne sur qui s’appuyer sur le long terme. Les gens passent dans sa vie, et elle passe dans la vie des gens. Pourquoi avoir choisi de mettre ainsi en scène les personnages secondaires, dont le garçon de la salle de bain qui commet le viol ?

J’aimais bien l’idée qu’elle rencontre sur sa route des personnages comme on peut en rencontrer dans les légendes, dans les contes. Elle va croiser une galerie de portraits, avec lesquels elle vit des choses plus ou moins intenses, plus ou moins brèves, mais qui nous ouvrent des fenêtres sur des humains, des rencontres possibles.

Pour ce qui est du personnage de la salle de bain, le garçon de la fête : ce qui est drôle, c’est que quand on parle de cette séquence de viol, il y a deux choses qui sont tout le temps mises en avant. La première chose c’est que les gens ne comprennent pas que c’est une scène de viol.

C’est très compliqué, car je me retrouve à devoir expliquer, en débat, mais aussi en financement. On a vécu des situations très complexes, parce qu’être en situation de demande d’argent, et devoir éduquer un comité à ce qu’il vient de dire, et de quoi on est en train de parler, c’est très compliqué. Surtout quand on est une très jeune femme, et que c’est son premier film.

La séquence du viol c’est une séquence qui pour moi ne pose aucune question. Mais elle est passionnante, et je l’avais écrit comme ça volontairement : elle peut laisser des troubles à des personnes qui ne se posent pas les questions correctement. En débat, on se retrouve avec des spectateurs qui peuvent nous dire parfois « mais je ne l’ai pas vécu comme une séquence de viol, je l’ai vécu comme une séquence où on n’est pas très à l’aise ». Et là on déroule : qui est ce qui se passe ? Qu’est-ce que tu as vu dans la séquence ? Tu peux me la raconter ? Qu’est-ce que fait Esther ? Qu’est-ce que dit le mec ?

Parce que souvent, personne ne revient sur le discours, qui est pour moi presque plus violent que ce qu’il se passe au niveau du corps à ce moment-là. Parce qu’il lui imprime tout un tas de choses, qu’elle va d’ailleurs réutiliser plus tard, donc on sent que c’est rentré. Et là les personnes avec qui je parle me disent que oui, effectivement, bien sûr que c’est une séquence de viol.

Ce qui est important pour moi, sur « l’outil-cinéma », c’était de prendre en charge la représentation du viol, de venir faire corps avec cette question de la culture du viol, et de dire que non, ce viol ce n’est pas forcément dans un tunnel, la nuit par un inconnu et il pleut dehors. J’avais besoin d’écrire une séquence de viol telle qu’elle se passe, telle qu’elle se passe tous les jours.

Et surtout, mettre en place un système collectif, d’une responsabilité collective : comment cette gamine se retrouve enfermée par un groupe dans cette salle de bain ? Et pourquoi est-elle enfermée par un groupe ? Parce qu’elle est la weirdo de service, et le mec aussi. Et qu’en les mettant ensemble dans ce lieu, on sait qu’il va se passer des trucs. On ne sait pas trop quoi, on n’a bien envie de ne pas se dire quoi, mais on sait qu’il va se passer des trucs.

C’est pour ça que cette scène du jeu « je ferme les yeux puis je vais décider qui va faire 7 minutes au paradis », c’est quand même déjà un mécanisme d’oppression. À quel moment on joue à enfermer des femmes avec des mecs dans des espaces clos et de s’en éloigner ? À quel moment ça a pu être un jeu du teenage movie, qu’on reproduisait, qu’on reproduit quand on est adolescent, parce qu’on l’a vu dans des films ?

Donc c’était intéressant pour moi de venir questionner la représentation des teenage movies, et puis la représentation du viol derrière. De comment ça peut se passer. Pendant longtemps, on avait une séquence de réaction d’Esther derrière, qui était une séquence le lendemain, où elle était abattue. Et assez vite, au montage, on s’est dit « mais on ne veut pas de ça, en fait ». Esther continue à faire son chemin, comme toutes les femmes continuent à faire leur route : elles s’habillent, elles vont au travail, elles vont chercher leurs gosses. En fait, c’est comme ça que ça se passe.

J’avais lu un écrit il y a très longtemps de Virginie Despentes qui disait « qu’est-ce qu’elles se douchent les femmes au cinéma, elles passent leur vie à se doucher, elles se font violer elles se douchent ». Ça avait beaucoup raisonné ce truc de se dire : comment a-t-on toujours raconté le viol au cinéma, et pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des femmes violées qui racontent des histoires, parce que ce ne sont pas des femmes en fait.

Donc ça m’intéressait de revenir là-dessus et d’avoir la possibilité — en débat quand je suis là, et sinon en interview — de pouvoir dire aux personnes qui se posent encore la question quand ils regardent la scène : ce que vous avez vu est une séquence de viol, et c’est important si vous ne l’avez pas su de le savoir maintenant. Parce que c’est comme ça qu’on va déconstruire.

L’homme de la salle de bain cherche à définir Esther avant qu’elle ne puisse le faire. On a l’impression qu’elle apprend à se définir dans le couvent, par elle-même, sans attendre que d’autres la définissent. Est-ce que finalement c’est ça que l’on voit sur la plage, au dernier plan : une Esther qui s’est trouvée, ou en chemin de se trouver, qui ne laisse plus les autres le faire à sa place ?

C’est central dans ma démarche d’essayer de penser : « qu’est-ce que c’est la féminité si ce n’est une définition extérieure à soi-même ? ». J’écoutais Paul B. Preciado [un philosophe spécialisé dans les questions de genre, ndlr], et ça me faisait sourire, car je savais qu’on allait avoir cet entretien : je me disais que moi aussi quelque part, très petite j’ai eu accès à ce qu’il appelle « le théâtre de la féminité » et « le théâtre de la masculinité ». Je voyais très clairement ce que c’était être une femme et à quoi il fallait jouer, ce que c’était être un homme et à quoi il fallait jouer.

Sur la question de se définir en tant que femme, je pense qu’effectivement Esther porte avec elle jusqu’à quasiment la fin, des définitions extérieures à elle-même. Ça passe par ce mec qui lui raconte ce qu’elle est. Ça passe par sa mère, au restaurant, qui lui dit « les femmes c’est toutes les mêmes, dans la famille on est toutes les mêmes, tu me ressembles ». Toutes ces petites injonctions à être ce qu’on a prévu qu’elle serait.

Ça m’intéressait beaucoup, parce que la société se charge de nous définir, de définir ce qu’on doit être, et le rôle des parents.

Ça va jusqu’à cette petite légende qu’elle raconte sur elle bébé. Quand elle la raconte dans le monastère, je me dis « peut-être que c’est la dernière fois qu’elle la raconte, peut-être que c’est la dernière fois qu’elle se définit à travers cette histoire dont elle n’a aucun souvenir, qu’on lui a raconté mille fois, et qui est devenue son histoire ». De la même manière que quand on regarde des photos de son enfant, on est convaincu de se souvenir — « attends, oui, ce manège sur la plage » — mais on ne s’en souvient pas. La photo fait support comme table de mémoire.

Ça m’intéressait beaucoup de dire, avec le personnage d’Esther, qu’on accompagne une jeune femme qui à un moment va devoir écrire sa propre histoire, sa propre légende, se réapproprier ses souvenirs et venir en témoigner dans sa justesse à elle. Qui n’est peut-être pas cette espèce de petit conte de « tu as toujours été là pour les autres, tu es là pour écouter les autres, tu es là pour satisfaire les autres, tu es là pour donner du plaisir, ne surtout pas faire de vagues », un discours qu’on porte beaucoup aux jeunes femmes.

Ça rejoint la question d’être dépossédé : s’il y a quelque chose qu’Esther essaye de posséder à la fin, je pense que c’est juste sa propre histoire.

De l’or pour les chiens est au cinéma depuis le 30 juin 2021.

À lire aussi : « Promising Young Woman », le film sur la culture de viol qui me hante depuis le carton « Fin »

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-05-22T164945.311](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/05/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-05-22t164945311-768x432.jpg?resize=300,350&key=638f1da8)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-12-22T201104.020 Copie de [Image de une] Horizontale – 2023-12-22T201104.020](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2023/12/copie-de-image-de-une-horizontale-2023-12-22t201104020-768x432.jpg?resize=300,350&key=e77baf43)

![Copie de [Image de une] Horizontale (94) Copie de [Image de une] Horizontale (94)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/01/copie-de-image-de-une-horizontale-94-768x432.jpg?resize=300,350&key=4cb8a791)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-28T150710.132](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-28t150710132-768x432.jpg?resize=300,350&key=0dbf06ef)

![[Image de une] Horizontale (26) [Image de une] Horizontale (26)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/image-de-une-horizontale-26-768x432.jpg?resize=300,350&key=3f4065eb)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-11-15T163147.788](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/11/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-11-15t163147788-768x432.jpg?resize=300,350&key=c0e2a724)

![[Image de une] Horizontale (24) [Image de une] Horizontale (24)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/image-de-une-horizontale-24-768x432.jpg?resize=300,350&key=bd0cfdc3)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-16T173042.478](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-16t173042478-768x432.jpg?resize=300,350&key=e6ae1102)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-10-17T105447.652](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/10/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-10-17t105447652-768x432.jpg?resize=300,350&key=46422db2)

![Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481 Copie de [Image de une] Horizontale – 2024-09-19T102928.481](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/09/copie-de-image-de-une-horizontale-2024-09-19t102928481-768x432.jpg?resize=300,350&key=c8084f21)

![[Image de une] Horizontale (18) [Image de une] Horizontale (18)](https://c0.lestechnophiles.com/www.madmoizelle.com/wp-content/uploads/2024/08/image-de-une-horizontale-18-768x432.jpg?resize=300,350&key=1a90e2f6)

Les Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.