Pour mémoire, le Brésil est un état fédéral composé de 26 états, actuellement présidé par une femme, Dilma Rousseff. Elle est l’héritière politique de Lula, dont elle a été chef de cabinet sous sa présidence. Il s’agit d’un gouvernement de gauche, d’inspiration socialiste.

L’étincelle qui met le feu aux poudres

Tout a commencé avec l’annonce d’une augmentation du prix des tickets de transport de 20 centimes. Le trajet passerait de 3 reals 20 à 3 reals 50, soit environ d’un 1€10 à 1€20.

Ce n’est pas tant le montant de l’augmentation qui dérange que les raisons qui ont motivé cette hausse des prix. En effet, le Brésil organisera la Coupe du Monde de Football en 2014 ainsi que les Jeux Olympiques en 2016 (à Rio). La rénovation des stades existants et la construction des nouveaux équipements entraînent des dépenses colossales pour l’État.

L’augmentation du prix des transports est un moyen pour l’État de récupérer de l’argent « frais », de renflouer les caisses. Mais cette manoeuvre n’est pas du tout du goût de la population.

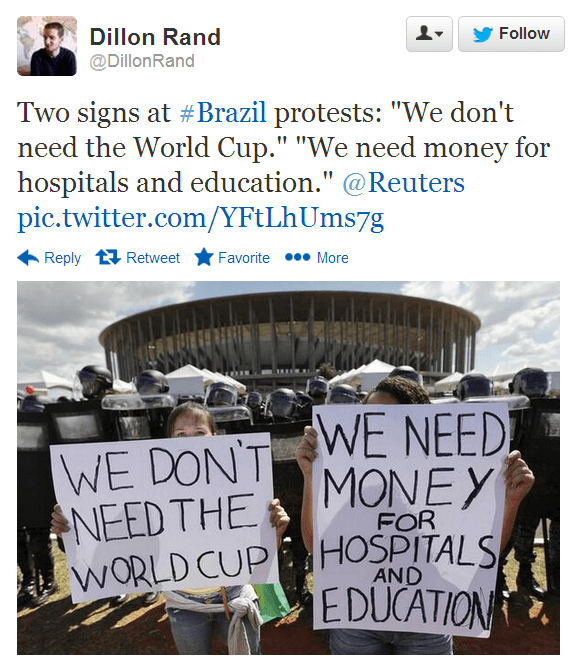

Les slogans et les pancartes des manifestants dénoncent les montants astronomiques des investissements sportifs, la corruption des politiques, et clament « vous pensez vraiment que ce sont 20 cts d’augmentation qui vont faire une différence ? ».

« Le Géant s’est réveillé »

Avec près de 200 millions d’habitants, le Brésil est le cinquième pays au monde en termes de population. L’état de Sao Paulo concentre la plus forte densité de population du pays, avec plus de 7 000 habitants au km².

« Le Géant s’est réveillé » est l’expression utilisée pour décrire l’ampleur du soulèvement populaire. À Rio, on arrive à un million de manifestants, avec des images spectaculaires :

http://youtu.be/QkO20Q2_y2A

http://youtu.be/4Y2QKH02MMA

Deux semaines après les premières manifestations, on est au-delà d’un mouvement social « classique », comme ceux auxquels nous sommes habitué-e-s en France. Il s’agit à présent d’un véritable soulèvement populaire, dont l’ampleur est difficile à évaluer vue de Paris.

L’histoire des 20 cts n’était que l’étincelle qui a mis le feu aux poudres d’un malaise plus profond : en parallèle des investissements spectaculaires engagés en préparation du Mondial et des JO, l’État n’a pas les moyens d’assurer correctement les services publics.

Ce sont notamment les secteurs de la santé et de l’éducation qui suscitent la colère des Brésilien-ne-s, qui contestent l’utilisation qui est faite de l’argent public, ainsi que la corruption de la classe politique.

Nous n’avons pas besoin de la Coupe du Monde / Nous avons besoin d’argent pour les hôpitaux et l’éducation

Mondial 2014 et JO 2016, un pari de croissance

Malgré un taux de chômage bas (5,4%) et une croissance faible mais positive (+0,9%) en 2012, le Brésil peine à équilibrer sa balance commerciale : ses importations sont en augmentation alors que ses exportations ne progressent pas.

De plus, le taux de croissance est insuffisant pour faire face aux besoins en matière d’éducation et de santé. Les programmes nationaux de lutte contre la pauvreté menés sous la présidence de Lula ont permis de réduire les inégalités au Brésil, mais elles restent relativement élevées : le coefficient de Gini, un indicateur permettant de mesurer les inégalités de revenus au sein d’un pays, place le Brésil parmi les 20 pays au monde dans lesquels les inégalités sont les plus fortes.

Dans ces conditions, l’organisation du Mondial et des JO peut être un pari risqué, à l’image de ce qu’a pu connaître la Grèce : la préparation des Jeux Olympiques 2004 aura coûté au pays 15 milliards de dollars. Était-ce un investissement pertinent compte tenu des difficultés que connaissait le pays ? La faillite de la Grèce n’est pas directement liée à la facture des JO, mais cette dernière a certainement eu des conséquences sur la santé financière du pays.

Pour le Brésil, ces deux gigantesques manifestations représentent l’opportunité d’acquérir une forte visibilité à l’international. En 2014 puis en 2016, les caméras du monde entier seront braquées sur le pays. La résonance médiatique de ces événements sportifs et populaires pourrait bien aider le Brésil à relancer ses exportations.

Il est certain que les mondiaux de foot ou les JO amènent leur lot de retombées économiques positives pour le pays organisateur ; cependant, l’équation n’est pas toujours équilibrée. Difficile de savoir à l’avance si le pari de croissance pris par le Brésil sur l’organisation de ces deux événements s’avèrera payant.

Tension sociale et écart de richesse

1€10 ou 1€20 le ticket de transport, ce n’est pas loin du prix du ticket de métro à Paris. Or, l’écart de revenus est bien plus important au Brésil .

Comparativement, 1€10 le ticket, c’est déjà cher. L’augmenter, c’est pénaliser les faibles revenus. Le salaire minimum au Brésil est d’environ 190€. Le salaire moyen y est d’environ 390€ (source). À titre de comparaison, en France le SMIC est à 1430€ brut mensuel et le salaire moyen est d’environ 1600€ nets.

La colère des Brésilien-ne-s réside également dans le fait qu’on leur demande un effort de contribution au financement de grandes fêtes sportives auxquelles ils et elles risquent fort de ne pas être convié-e-s. En effet, le prix des places, que ce soit pour le Mondial ou pour les Jeux Olympiques, loi de l’offre et de la demande oblige, risque fort d’être inaccessible au Brésilien moyen.

Mercredi 26 juin, des habitants des favelas ont pour la première fois massivement rejoint le mouvement.

Sur les réseaux sociaux, des manifestants en appellent aux étrangers pour leur demander de ne pas venir, de ne pas cautionner l’organisation telle qu’elle est assumée par le gouvernement brésilien.

Exemple d’un message relayé sur les réseaux sociaux.

Une réforme politique anoncée

C’est une réforme en profondeur du système de gouvernement que réclame aujourd’hui le peuple brésilien, en désaccord total avec la politique économique actuelle.

Il n’y aura finalement pas d’augmentation du prix des transports, recul concédé par le gouvernement alors que le « Free Fare Movement » continue de réclamer la gratuité de ceux-ci (et un financement par l’impôt).

Dilma Rousseff a promis de criminaliser la corruption, afin qu’elle soit plus sévèrement réprimée. Elle a également annoncé qu’un projet de réforme des institutions sera rapidement présenté au peuple, qui se prononcera lors d’un référendum (on en est encore au stade des « annonces » : rien n’a pour l’instant été entériné).

Les syndicats qui ont depuis rejoint le mouvement appellent à une grève générale le mardi 11 juillet.

Affaire à suivre.

Pour aller plus loin…

- Brésil : est-ce que tous ces stades sont bons pour l’économie ? sur Slate

- Manifestations au Brésil : un pays à la recherche de la croissance perdue sur Slate

- Études économiques de l’OCDE : Brésil 2011

- Reportage du Petit Journal : « Le Géant s’est réveillé »

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.

Les Commentaires

Je trouve que ces manifestations sont une bonne chose.

Il y a toujours eu un ras-le-bol général contre la classe politique au Brésil qui enchaîne les affaires de corruption. Au-delà du seul thème du prix des transports, c'est celui de la corruption qui est le plus important à mon avis. On trouve un exemple frappant dans l'Etat d'où je viens, le Maranhao. Le gouverneur actuel est Roseana Sarney et ce depuis 2009 après l'avoir déjà été entre 1995 et 2002. Cette femme est la fille de José Sarney qui a été gouverneur du Maranhao, vice-président du Brésil, président du Brésil et Président du Sénat jusqu'à aujourd'hui. On dit que c'est cette famille qui, en arrière plan, dirige le Brésil. On parle même d'oligarchie. Les soupçons (qui parfois sont des faits établis) sur des histoires de corruption dont ils seraient les principaux protagonistes existent par centaines. Et quand on regarde le Maranhao, la qualité de vie, l'état des routes, des écoles, des hôpitaux, et qu'on compare avec toutes les gigantesques demeures et les comptes bien fournis dans de nombreux paradis fiscaux de la famille Sarney, il y a de quoi être révolté.

Ce qu'ils appellent là-bas le "cancer" qui ronge le pays de l'intérieur est bien toute cette classe politique malhonnête qui profite des impôts élevés pour se remplir les poches sans le moindre scrupule. La surface de cet immense iceberg a commencé à être dévoilée avec le fameux Mensalão, ensemble de grands procès contre des hommes politiques corrompus de l'ère Lula. J'espère que ces manifestations aideront à accélérer le mouvement et surtout qu'elles ouvriront les yeux à ceux qui votent encore pour de telles figures politiques.

Il y a bien entendu le thème des transports. Ils sont chers, en mauvais état (moins de le sud du Brésil bien entendu), certaines routes ne sont pas entretenues (dans le Nordeste il y a des trous, parfois énormes, dans les rues en plein centre ville) et les réseaux de transports en commun pas assez développés et efficaces.

L'éducation est aussi un sujet qui fâche. Les professeurs gagnent une misère, beaucoup d'enfants encore ne sont pas scolarisés et l'accès aux universités publiques est très compliqué car les places sont extrêmement limitées et les études dans les universités privées, qui restent alors la seule alternative, coûtent parfois très très cher.

Quant à la santé, il y a énormément de progrès à faire également. Les hôpitaux publics sont souvent bondés et le matériel n'est pas du tout approprié aux besoins des médecins. J'ai vu beaucoup de Brésiliens outrés par la proposition de Dilma qui voulait régler le problème en embauchant des centaines de médecins cubains. Ils disaient alors qu'ils n'avaient pas besoin de médecins étrangers, seulement de matériel pour exercer leur métier correctement.

On voit aussi beaucoup de pancartes concernant la suppression du projet PEC 37 (qui a effectivement été supprimé, victoire) qui tendait à limiter le pouvoir d'investigation par le Ministère Public auprès des polices fédérales et municipales qui sont au coeur de nombreuses polémiques. D'autres pancartes souhaitent le départ du président de la commission des droits de l'homme, Marcos Feliciano, une véritable crapule. On voit énormément de choses, des choses très différentes mais à chaque fois pour plus d'égalité et surtout plus de justice dans ce gigantesque pays.

Pour toutes ces raisons, je pense que ces manifestations sont nécessaires.

Cependant, on assiste à une montée de la violence, comme dans tout mouvement de foule qui prend une si grande importance. De nombreux organisateurs ont alors décidé de mettre fin aux manifestations puisqu'il y avait beaucoup de débordements et qu'elles perdaient leur sens initial.

Il y a également beaucoup de partis de droite voire d'extrême droite qui essayent de s'approprier ces manifestations et cela effraye la plupart des manifestants brésiliens qui sont modérés et qui ne cherchent pas à faire de la propagande pour quelconque parti politique.

Je trouve également cela dangereux de demander de boycotter la Coupe du monde. Enormément d'argent a déjà été investi, si la Coupe du monde ne se déroule pas comme prévu, les pertes financières en seront encore plus douloureuses et la situation du pays ne fera qu'en pâtir.

Le sujet est énorme et très compliqué, en tout cas merci pour cet article, il permet de se faire une bonne idée générale