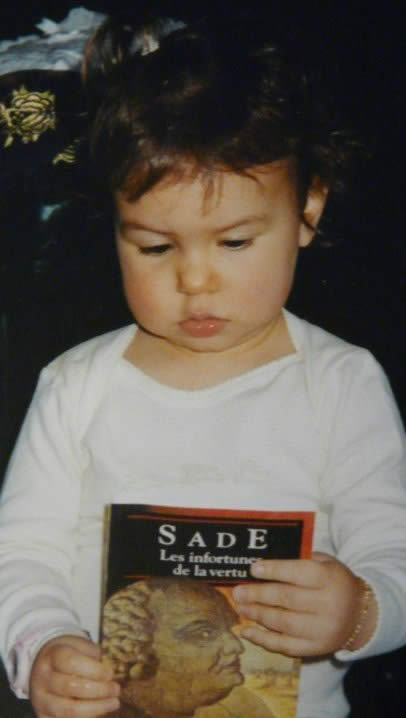

« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils », disait le grand Baudelaire. La mienne a été une succession de périls et d’embûches, traversée ça et là par de grands moments de solitude. Maints traumatismes infantiles ont fait de moi une jeune femme névrosée, incapable d’aligner une table de multiplication et de soutenir le regard d’un furby sans trembler. Parce qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer, voici donc une petite compilation des traumatismes les plus cuisants de mon enfance. C’est parti Jacques-Henry.

Attention : cet article comporte de nombreuses photos pouvant choquer les plus jeunes d’entre nous de par leur violence visuelle. Ames sensibles, s’abstenir. Cordialement.

Picbille

Au CP, je vouais un culte à Ratus, le vilain rat vert, et à ses épiques aventures.

Picbille a une tête de grosse mouche. Picbille a des pieds de yéti. Picbille a un air fourbe. Picbille nous apprend les rudiments des mathématiques. Autant de raisons pour lesquelles je le craignais comme la peste. A l’apogée de ma frayeur, Picbille me causait même quelques trucculents cauchemars : la nuit, j’avais peur qu’un insecte géant vétu d’une cape rose s’introduise dans ma chambre et me vole mes barbies. Un bon psy y verrait sans doute beaucoup de choses.

Les robes à smocks

Quand j’étais petite (quelque part dans les années 90, donc), ma mère tenait absolument à ce que je porte des robes à smocks*. De la maternelle au primaire, cela n’a pas posé beaucoup de problèmes. Les choses ont quelque peu changé à l’orée du collège : malgré cris, pleurs et menace de suicide par ingestion de biactol, ma mère a refusé catégoriquement de mettre les robes à smocks de la honte au placard. J’ai donc du les porter jusqu’en cinquième, et endurer les moqueries de mes camarades qui m’avaient rebaptisée « Emmaus ». 20 ans de psychanalyse en perspective, donc.

*Longues robes à fronces, généralement agrémentées de petites fleurs ou de motifs psychédéliques, qui évoquent le swag de la Petite Maison dans La Prairie ou les jumelles dans Shining, au choix.

La Danse Classique

Imagine-toi une mignonne petite patate, ayant un sens de l’équilibre proche du néant et une capacité de concentration égale à zéro. La patate, c’était moi. Et, pour des raisons que la raison ne connaît point, mes parents avaient décidé de m’inscrire dans un cours de danse classique où, tous les mercredis après midi, j’essuyais une cuisante humiliation j’évoluais avec grâce. La prof de danse me donnait des petits noms mignons (patate, donc), et levait les yeux au ciel en bramant que « vraiment, c’était pas possible d’être aussi nulle » à chaque fois que son regard croisait mes entrechats ratés. Aujourd’hui, je ne sais toujours pas comment danser en boîte sans ressembler à un hippopotame ayant contracté Parkinson. La tristitude.

Le Solfège

Ayant compris que ma carrière de danseuse étoile était dangereusement compromise, mes parents ont décidé de m’initier aux joies de la musique. Avant de m’essayer à l’art de la double nasoflute, j’ai du endurer deux heures par semaine de solfège pendant douze ans. Ma prof s’appelait Marie-Françoise S.*, s’habillait avec des fringues pré-blocus de Berlin (1948) et dégageait certaine odeur de formol. Lorsque, par malheur ou déraison, l’un des élèves s’adonnait au bavardage, elle le renommait aussitôt « petit chimpanzé ». Vingt ans de psychanalyse, tout ça.

* L’humour du collège étant ce qu’il était, l’intégralité du conservatoire l’avait rebaptisée « Hé-Mes-Fesses ». Les années 2000, ou l’ère de la poésie expérimentale.

Et toi, souffres tu de traumatismes infantiles non résolus ? Si oui, viens narrer tout cela dans les commentaires : ça va mieux en le disant, à ce qu’il paraît. Bisous bisous.

Les Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.